ICT教育の活用例

ここでは実際のICT教育でおすすめの活用法について解説します。ICT教育のメリットを最大限に感じられるための方法は、次の6点になります。

- インターネットを使って調べ事をする

- 動画投稿サイトを視聴して学習する

- 一人一台のパソコン・タブレットの使用

- ICT環境に休み時間でも触れられる

- ゲームを用いてプログラミングを学習する

- オリジナルのホームページを作成する

ハードとソフトの面を充実させて、いつでもどこでも使えるICT環境を整える必要があります。また、ゲームを使ったりブログやホームページを作成したりするなど、ときに柔軟な方法を取り入れながら子どもたちのICTスキルを高めましょう。

インターネットを使って調べ事をする

ICT教育で比較的導入しやすいのが、インターネットによる調べ学習です。図書館で書籍や資料などを探して調べる代わりにインターネットを使ったやり方を用いることで、次のようなメリットを得られます。

- 求める情報を大量に入手できる

- スピーディに情報を得られる

- 多面的な情報を集められる

- 最新情報を得られる

ただし、インターネットで調べる際は情報の信ぴょう性を確認し、引用の際に著作権侵害に当たらないようにするなど、情報モラルを考える必要があるでしょう。

動画投稿サイトを視聴して学習する

ICT教育の活用方法として、動画投稿サイトを視聴することも挙げられます。

たとえばYouTubeは無料で何度も視聴できるメリットがあり、キーワードを入力し検索すれば、おすすめの学習動画が数多く紹介されるでしょう。人気の動画は最初に表示されやすく、登録者数やいいねの数などをもとによりよい動画を選択できます。

ただしICT教育として扱う場合は、子どもが知らぬ間に学習以外の動画を視聴することがないよう、大人が見届ける必要があります。

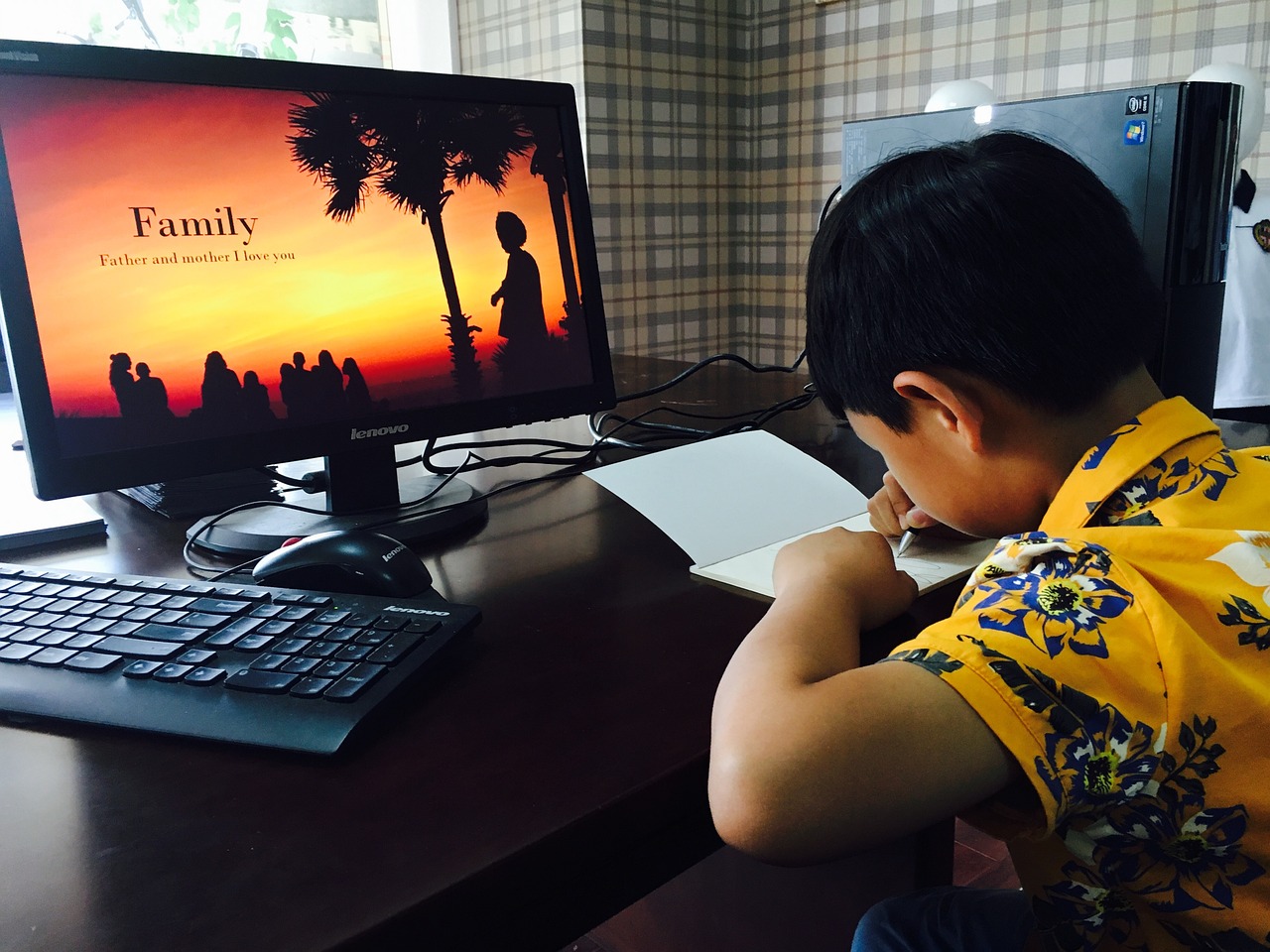

一人一台のパソコン・タブレットの使用

一人一台のパソコン・タブレットを使用させる方法も、ICT教育の活用例の1つ。グループに一台だけのパソコンでは、ICT機器に慣れている子どもが独占する可能性があります。そのため、学習を滞りなく進めるためにも、個々人にIT端末を与えるといいでしょう。

一人一台の端末を用意すれば、学習履歴を個別にストックすることもできます。また、グループ学習においては個々に作成した資料を電子黒板等で共有し、気づいたことや疑問点をもとに学習を深めることなどもできるでしょう。

ICT環境に休み時間でも触れられる

ICT環境が整うと、授業時間だけでなく、休み時間でも気軽にパソコンに触れられる状況がつくれます。授業以外では子どもの興味のまま調べたり遊べたりできるため、ますますICT機器に親しみやすくなるでしょう。

授業内では緊張気味にICT機器に触れていた子が、休み時間になると楽しそうに触っているかもしれません。休み時間でも自由に使える状況をつくった方が子どもがICT機器に触れる機会が増えるため、ICT教育の推進につながる事例だと考えられます。

ゲームを用いてプログラミングを学習する

小学校にプログラミング学習が導入されたこともあり、ICT教育の一環としてプログラミング学習にゲームを使うことも事例の一つとなっています。

ゲームを活用するよさは、子どもにプログラミングに興味をもたせ、学習しやすくする点にあります。プログラミングに抵抗感を抱く子どももいますが、ゲーム的に学習すれば入り込みやすいでしょう。

個々のレベルや目的に応じたゲームを選択できれば、プログラミングスキルやIT機器を扱う能力などを効率よく身につけられます。

オリジナルのホームページを作成する

ICT教育として、ホームページを作成し運営することも効果的な事例です。子どものなかには、親の管理下のもとすでに発信者としてSNSを活用している子もいることでしょう。

オリジナルのホームぺ―ジを作成するよさとしては、次の3点が挙げられます。

- 表現力の向上

- コミュニケーション能力の向上

- 論理的思考力の向上

自分で考えて表現する力を身につけるために、ホームページの作成や運営はおすすめのICT活用法だといえるでしょう。ただし、個人情報の扱い方や誹謗中傷にならない表現方法などは教える必要があります。

子どもがICT教育を受ける際に家庭で心がけたいポイント

子どもにデジタル機器を使わせるにあたって、最初はとくに親のサポートが必要です。また、慣れてきたとしてもトラブルを招くことがないよう、ルールを守らせたり見届けたりしましょう。

ここでは、子どもがICT教育を受ける際に家庭で心がけたいポイントとして、個人情報の取り扱い方や学習面・健康面に関する注意事項を紹介します。どれもICT教育の効果を引き出すために必要なポイントですので、確認しておきましょう。

個人情報の取り扱い方

個人情報の取り扱い方は、とくに親子でしっかり確認すべき項目です。

たとえば、子どもがインターネットを使っている際、個人情報を入力させる画面が出てきたとします。この時、たとえ学習アプリの登録であっても、すぐに実名で入力させることはおすすめできません。学習目的でメルマガ登録をしたい場合も同様で、個人情報を入力する必要がある場合は、一度親に相談することを義務づけるといいでしょう。

また、写真投稿などに関しても肖像権とよばれるプライバシーの権利があり、トラブルを招くケースがあるため注意する必要があります。

学習時間とのメリハリ

子どもIT機器などで意欲的に学習するようになれば、ICT教育の成果が出ているといえます。しかし、なかには学習しているように見えて遊んでいたり、なんとなく機器を触っているだけになっていたりする子もいるものです。メリハリをつけられるようにするため、次の3点を意識するといいでしょう。

- 学習と関係のないサイトやアプリを使わせない

- 子どもに有害なサイトを閲覧させない

- 夜寝る前はデジタル機器から離れさせる

子どもが誘惑にかられそうな場合は、フィルターをかけたりアプリをインストールできないようにしたりして、あらかじめ策を講じる必要があります。

子どもの健康管理

ICT教育には多くのメリットがありますが、視力低下や生活リズムの乱れなど、使い方によっては悪影響を及ぼす恐れがあります。そのため、ICT教育を進めるにあたって、次のことを念頭におきましょう。

- ICT機器を使う場合は、部屋を明るくすること

- 画面に顔を近づけ過ぎないこと

- 1時間に1、2度は画面から目を離し遠くを見ること

デジタル機器を使う際は、長時間使用することなどによるデメリットについて、事前に子どもへ共有することをおすすめします。

子どもが楽しくICT教育を受けるなら『Wonder Code』

昨今の社会情勢によりオンライン学習が進むなか、ICT教育の重要性はさらに増しています。

ICT教育によって子どもたちの学びが広がり、考えを深めたり自分らしく表現したりする力が伸ばせるでしょう。また、友達や先生、家族だけでなくさまざまな人々とつながれる機会にもつながります。

『WonderCode』では、子どもがデジタル機器に触れながら学びを深めていくカリキュラムを展開しています。知的好奇心を高めたりゲーム的に学べたりするプログラムを通して、子どもの興味を引き出せることでしょう。ぜひこの機会に、お問い合わせまでご連絡ください。