【この記事の目次】

【小学生高学年向け】見やすいノートのまとめ方・コツ

ここでは、小学生高学年向けの見やすいノートの取り方をご紹介します。学校の授業や基本的なノート取り方にも慣れてきた年齢だからこそ、今までよりもステップアップしたポイントをつかんで学習の定着率を上げていきましょう。

論点をまとめる

小学校高学年になったら、ノートを取る際に論点を簡潔にまとめる訓練をしていくことをおすすめします。授業で教わったことや教科書の内容を順番に書き取るのではなく、自分が「ここは重要だ」と思えるポイントをつかんで主題として取り込みます。

ノートをまとめ終わったあとに、授業で特に重要だったポイントを短い言葉でまとめるのもよいでしょう。テストに出てくる重要なポイントは黒板でも示されやすいため、目と耳でノートと授業を照らし合わせながら論点を探していく習慣が大切です。

図やグラフなど、テキスト以外のまとめ方も取り入れる

ノートの取り方に慣れてきたら、図形やグラフなどを用いてよりわかりやすくまとめてみましょう。例えば、三角形の面積の出し方は「底辺×高さ÷2」ですよね。テキストだけで理解することももちろん可能ですが、実際に公式の隣に図を描くことでさらにわかりやすくなります。

適当な三角形を描き、底辺と高さの部分に数字を書き、隣に「〇cm×〇cm÷2なので、この三角形の面積は△㎠」と記載することで、後から見返したときにイメージしやすくなります。自分がわかりやすくなるアイデアをどんどん取り入れ、改善していきましょう。

色は3色以内に収める

カラーペンやマーカーを取り入れる際は、3色までに収めることをおすすめします。色は使いすぎるとわかりづらくなるとご紹介しましたが、具体的な上限は3色がオーソドックスです。基本となる黒、最重要ポイントを示す赤、注釈や詳細の青、が一般的でしょう。

もしも黒以外に3色目を使う場合は、基本がペンであればマーカーのように質感を分けることで理解度が維持されます。自分がわかりやすいようにペンごとの役割を決め、3色を上手に使い分けてまとめてみましょう。

間違えた点を消さずに残しておく

高学年の子どもがノートを取る際は、間違えた点を消さずに残しておく癖を付けることが大切です。とはいえ、ノートに書くときに字を間違えたり書く部分を変えたりなどのシンプルな間違いであれば、もちろん消して構いません。

大切なのは、練習問題や暗記問題の間違いを残しておくことです。自分がどの部分で間違っていたのかを忘れないために、あえて残したまま下に続けて書いていきましょう。失敗を乗り越えて成長していく実感が持て、学習面での成功体験へもつながります。

ノートの取り方を変えるだけで、インプットが変わる!

ノートの取り方に変化を取り入れると、普段の授業や学習におけるインプット能力も変わります。ただ漫然と黒板を書き写すようなノートから、自分の理解を補佐するためのノートづくりに変化していくのです。

同じ授業でもしっかり耳に入るようになり、聞きながら「ノートにはどうやって書き起こそう」と思考を巡らせる機会が生まれます。その結果、授業における重要なテーマを聞き逃しづらくなったり、テストに出そうな部分を嗅ぎ分けられたりするなど、能力が養われるでしょう。

効率の良い勉強法を取り入れよう

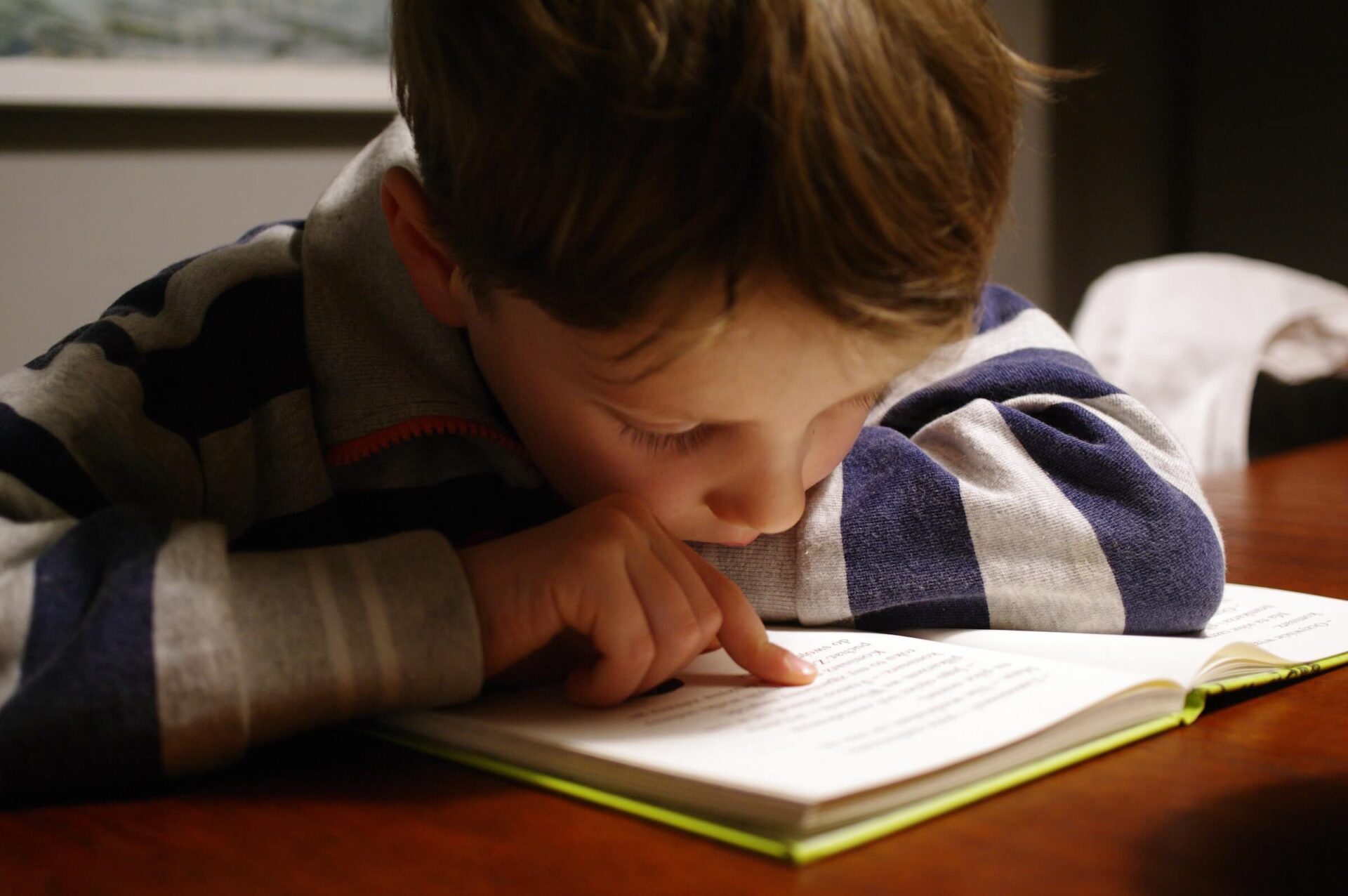

最適な勉強方法は、子どもの個性や性格、ライフスタイルによって異なります。親にとってわかりやすい方法や学習書に記載されている方法が、子どもにとってのベストな勉強法だとは限りません。

子どもが勉強の仕方に迷っている間はアドバイスを与えますが、自ら試行錯誤を始めた時期には温かく見守ることも大切です。また子どもにとって勉強しやすい環境を作ってあげるのも親の役割の一つといえます。

家で勉強するのが難しそうであれば、カフェや図書館などに連れていってあげるのもおすすめです。子どもの個性と向き合いながら、ストレスの少ない学習法を親子で見つけていきましょう。

子どもの教育の幅を広げるなら、『Wonder Code』

今回は、学習が定着しづらいノートの特徴や、理解につながるノートの取り方のコツなどをご紹介しました。

授業参観以外で子どもの授業風景を見られない親にとって、ノートの内容は子どもの学習状態の重要な情報になります。テストの点数や成績に注目することももちろん大切ですが、ときにはノートの取り方からヒントを得つつ子どもの学習をサポートしていきましょう。

また、ノートをわかりやすくまとめるためには論理的思考力や想像力、創造力などが求められます。これらの能力を総合的に養ってくれる習い事が、プログラミングです。Wonder Codeでは、子どもの知的好奇心を刺激するメリットを取り入れながらプログラミングを学べます。ぜひこの機会に、無料体験教室や資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。