【この記事の目次】

子どもの将来の可能性を広げるSTEM教育について学ぼう

21世紀の新しい教育方法として、世界の国々でSTEM教育(ステム教育)は注目を集めています。ITやプログラミングなど、これからの未来を生き抜く子どもたちにとって世界共通で必要とされているSTEM教育ですが、STEM教育とは具体的にどのような内容で、どのように進めていくべきものなのでしょうか?

アメリカではオバマ大統領が演説で取り上げ、本格的にSTEM教育が導入されました。一方で日本では、2020年にプログラミングが必修化され、世界からは少し遅れて導入されたのが現状です。STEM教育は、IT社会やグローバル社会で活躍するであろう人財に必要不可欠な能力を養う教育として、現在もなお発展し続けています。

今回はこのSTEM教育の内容から現状、取り入れ方をじっくりと理解が深められるよう解説していきます。

STEM(ステム)教育とは

STEM教育のSTEMとはScience、Technology、Engineering、Mathematicsの頭文字をとった言葉です。このSTEM教育では単に科学的思考や技術を身につけるだけではなく、これらの思考を使い「自発的な学びと問題解決」という本質的な能力を養うことをねらいとしています。

STEMの分野における総合学習を通して、未来のIT社会やグローバル社会など変化の激しい社会に順応できる人財を育成するべく、世界でも導入に力を入れています。

S(Science)の概要

STEM教育のSである科学(Science)は、実験や観察を繰り返すことであらゆる物事の原理や法則性を導き出す力を意味します。科学とは、物理、化学、生物、地学と多様な面を持つ分野です。STEM教育では自分が興味を持った分野に対して、深く追求し専門性を高める力を養います。

小さな疑問に対して追跡・分析を繰り返して実証する力は、数理的思考の土台となります。失敗しても諦めずに次の方法を考えて試行錯誤する、このSTEMの科学的思考が新しい未来を切り開くために重要な役割を果たすのです。

T(Technology)の概要

STEM教育のTは技術(Technology)を意味します。さまざまな事象に対して、最適な条件と方法を見出し、モノづくりへと発展させる力です。STEM教育において不可欠なプログラミング的思考を利用して新しいものを作り上げる技術を身につけるには、地道な努力が必要です。

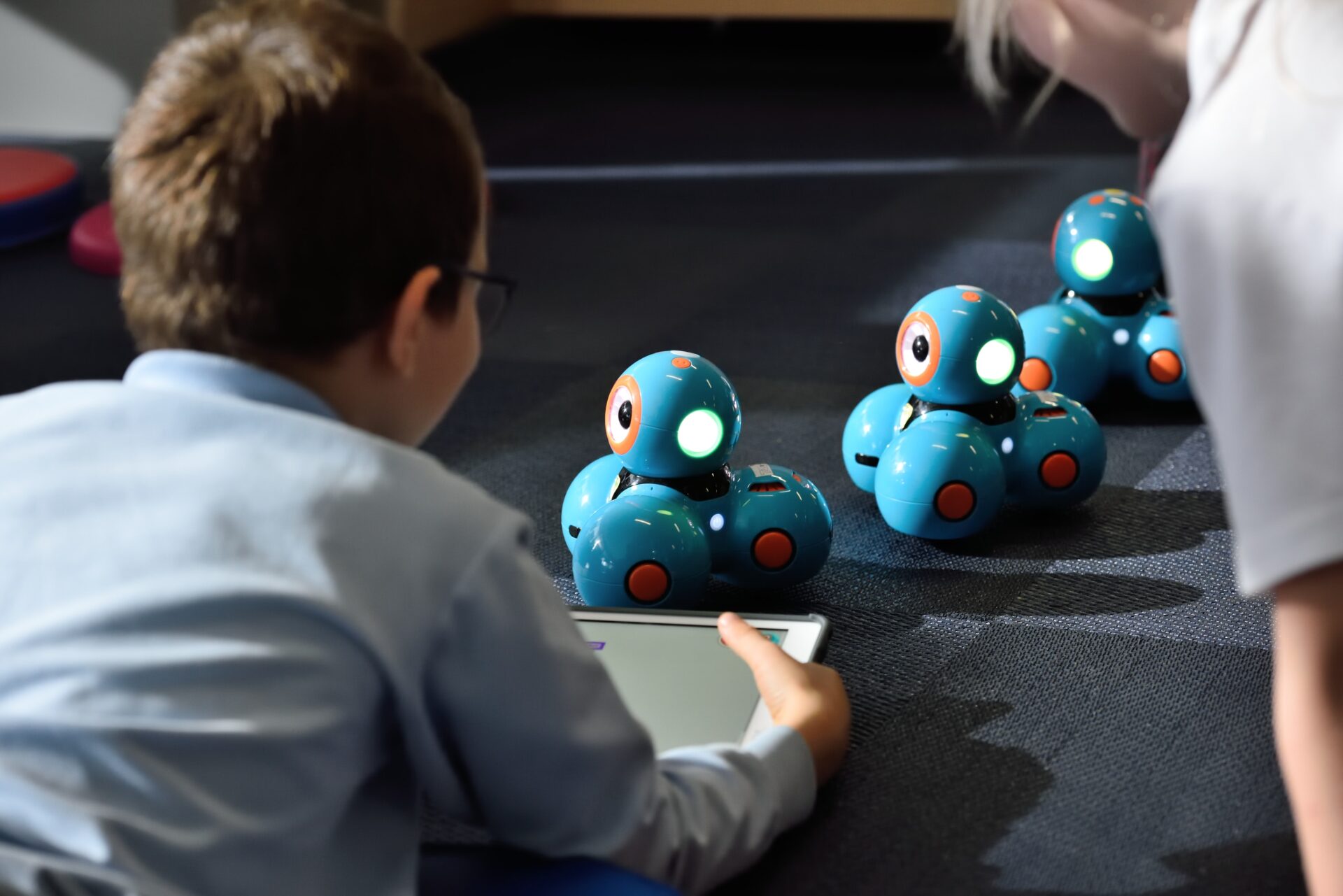

そこで、STEM教育では子どものうちからITを身近で楽しいものとして身につけていくことが重要だと考えられています。プログラミングなどを通して、ゲーム感覚でモノづくりをしていく学習は今後の教育現場でも一層重要視されて取り入れられていくでしょう。

E(Engineering)の概要

技術を身につけたら、実際に物を動かしてつなげていく、これがSTEMのEである工学(Engineering)です。子どもは自分の発想を、あらゆる技術を使って再現することで喜びを覚えます。STEM教育ではその成功体験が次への発見と創造につながると考えられているのです。

STEM教育は未来に活躍する人財を育成することを目的としています。Engineeringは、社会に出てから生産性を高める能力としても重要視され、多くの人の役に立つものを創り出す実現性の高いスキルです。

M(Mathematics)の概要

ITやプログラミングでは、論理的な思考に基づいて考える力が必要です。STEMのMは数学(Mathematics)を意味します。数字を利用した法則性や論理を元にした思考は、他者への説得性や再現性を高める基盤となるでしょう。

この数学的な思考はSTEMの論理的思考につながる基本です。発想、判断、問題解決の根底を支える考え方になるため、子どもの頃から身につけておきたい思考の一つです。

STEM教育が育てる「子ども像」の特徴

STEM教育では子どもたちにどのような力を求めているのでしょうか?これまで紹介してきたScience、Technology、Engineering、Mathematics、これら4つの分野の学習を通して総合的な力を育てることを目的としています。

STEM教育が目指しているのは、将来の社会を生き抜く人財を育成することです。子どものうちから以下のような能力を総合的に持ち合わせていることで、どのような変化にも適応できる大人へと成長していくでしょう。

自分で学び、自分で理解していく子ども

自分で学び、自分で理解していく子どもは、STEM教育が育てる子ども像の一つです。

小さい頃は「楽しい」経験が、大きくなるにつれて「もっと知りたい」「もっと挑戦したい」という気持ちに変化します。そのためSTEM教育では、子どもが自ら興味を持ったものを探求する習慣を身につけることが必要だと考えているわけです。

たとえ間違えても最後まで諦めない、やり直してさらに発展させたら新しいものが生み出せるかもしれないといった思考が「学ぶことは楽しい」という考えにつながります。旧来の詰め込み型学習ではなく、学びたいことを発見していく学習が大切です。

STEM教育でこれらの習慣がしっかりと身についている子どもは、自ら学ぶことの楽しさを知っています。

発想力や創造力が高い子ども

STEM教育が育てる子ども像の一つに、発想力や創造力が高い子どもが挙げられます。

自ら新しい物を創り出すことは勇気がいることでしょう。他人からどう思われるか、これで正しいのかと考えてしまうからです。STEM教育では発想力と創造力を身につけられるよう、壊してはまた新しいものを創ることの大切さを子どもたちに教えています。

よってSTEM教育では自由な発想でモノづくりをする楽しさを知り、次々と新たに発想豊かに考えることができるのです。

問題解決能力・課題発見能力が高い子ども

問題解決能力・課題発見能力が高い子どももまた、STEM教育によって育まれた子ども像の一つです。

成功体験の裏には、失敗の経験がたくさんあります。STEM教育では「失敗」をそのまま失敗として終えることなく、問題解決策を考えることで「失敗」は成功の過程の一つとして捉えられるようになるのです。

どのようにしたら問題を解決できるか試行錯誤を繰り返して成功へと導く、STEM教育におけるこのような経験の積み重ねで、問題点を自ら考え、課題を解決策へとつなげる力が養われていきます。

日本でSTEM教育が注目されている背景

日本のSTEM教育は、世界に比べて遅れているのが現状です。しかし21世紀以降にグローバル社会で通用する人財になるためには、21世紀型の世界で活躍できるスキルが求められます。

アメリカに始まり諸外国で積極的に取り入れられているSTEM教育の重要性は、日本でもようやく認められ始めてきました。これからの未来に日本が世界から遅れをとらないためにも、少しずつ学校教育の中にも取り入れられるようになっています。

アメリカのみならず、中国やインド、EUなどでも積極的にSTEM教育による人財育成は取り入れられ、日本も乗り遅れるわけにはいかないといった背景があるのです。

プログラミング教育の必修化やスーパーサイエンスハイスクール(SSH)などもこのSTEM教育の取り組みです。指導者不足や学習時間の確保など課題も多くありますが、ようやく活発化してきた国内のSTEM教育は今後も益々発展していくことでしょう。

STEM教育における学習方針の特徴

STEM教育は机に向かって、教師と生徒が向き合いながら学ぶ方法とは大きく異なります。教え方や学び方がそれぞれ違ってもよいのがSTEM教育です。ただし、以下のように考え方や重要視されている部分は世界でも統一されています。

ここでは、STEM教育における学習方針の特徴を3つに分けて解説しましょう。

複数の学習分野を横断的に学ぶ

STEM教育では分野ごとに学ぶ縦割り教育の考えを取り払い、Science、Technology、Engineering、Mathematicsを横断的に学ぶことができます。

なぜなら、STEM教育には決まったカリキュラムがなく、興味や好奇心を深く探求したり創造したりして学習を進められるからです。ワクワク・ドキドキしながらどうすれば問題を解決できるのか、どのようなゴールを目指すかを自分自身で考えていく思考を身につけられます。

実践力を重要視する

従来の受け身で詰め込み型ではなく、体験型の学習方法を取り入れることで実践力が備わります。STEM教育が求める自ら課題を見つけて解決できる子どもは、思い描いた未来を実現する、いわば実践力の高い子どもといえます。

STEM教育では、プログラミング的な思考で問題を解決する習慣が身につきます。論理的に判断、思考を繰り返して実際に行動を起こせる人財は、ロボットやAIに負けない実践的な人財となるのです。

アクティブラーニングを取り入れている

STEMを学ぶ上でアクティブラーニングは欠かせません。アクティブラーニングとは「能動的な学習」すなわち、主体的、対話的かつ問題解決に取り組む体験型の学習方法です。子どもの好奇心を刺激しながら自ら課題と解決策を見つける思考力や判断力が身につきます。

21世紀に求められるスキルを育むためには、21世紀型の学習スタイルで学ぶことが必要です。その一つの方法がSTEM教育に重要とされているアクティブラーニングなのです。

STEM教育・STEAM教育・STREAM教育の違い

STEM教育はまだ進化の途中であり、STEAM教育(スティーム教育)、STREAM教育(ストリーム教育)などの言葉も生まれています。その他にもSTEM教育を基本としていながら、STEM教育から派生した教育手法は年々増加傾向です。

その中でも注目を集めて、定着してきているSTEAM教育(スティーム教育)とSTREAM教育(ストリーム教育)。この章ではこの2つの教育についてみていきましょう。

STEAM教育とは

STEAM教育とはSTEM教育から派生した教育方針で、STEMにArt(芸術)を加えたものです。芸術とは自分のイメージや発想を見える形として表現する力です。絵画やデザイン、音楽といった幅広い分野があります。

また、STEAM教育のArtにはLiberal Arts(教養)の意味も含まれます。文化や法律、政治、倫理など、幅広い分野で物事を捉えることができるため、社会性が養われます。

STEAM教育はSTEM教育で得られる倫理的な思考や問題解決の能力に加えて、発想力や想像力を追加する教育方針です。

STREAM教育とは

STREAMもSTEM教育から派生し、STEAMに「R」を加えたものです。この「R」はRobotics(ロボット工学)を意味します。ロボットを開発するためのプログラミングからデザイン、実際に動かすまでのプロセスなど総合的な能力を身につけることができます。

現在ではReality(現実性)、Reviewing(評価)、Reading(読解力)さらにはReligion(宗教)と「R」の意味も多岐にわたります。また、Environment(環境)を含むeSTEM教育など、今後STEM教育はより一層進化していくでしょう。